« … Il me semble qu’on entendait cela dans Les Pensées. Peut-être parce, comme l’écrit Léon Chestov, Pascal ne dort ni ne dormira jamais… La raison pourra-t-elle bénir, ou au moins justifier une si folle décision ? La raison n’est que l’incarnation d’un « milieu. » Et jamais, à aucune condition, elle ne signera de plein gré l’acte de son abdication . En relisant Pascal, c’est l’homme rétif que je cherchais. Ni un penseur ou un mystique, ni ce genre d’auteur qu’à l’âge mûr on relit en s’extasiant sur le temps de notre jeunesse, mais parce qu’il pouvait être un ami. On se sent moins enfermé de rattacher ses gouffres à ceux d’un autre, de redécouvrir cette communauté des effondrés afin de rompre son propre isolement. Ne serait-ce pas notre unique réconfort ? Si Dieu existe, il ne peut être que fait de ces amis, vivants ou morts, qui connaissent eux aussi les gouffres. Comme Sade ou Baudelaire, Pascal n’est d’aucun secours, il regarde très loin le sombre de l’homme. C’est cela qui me faisait l’aimer, même si ce qu’il y oppose ne me convainquait pas. Je retrouvais en lui un homme que tout le déploiement de son intelligence n’avait pas protégé du trou, que son intelligence avait ouvert à un incertain sans concession et à quoi il lui avait fallu s’accoutumer. Et il ne l’avait pu, sans désespérer, qu’en s’attachant à un autre ami, lui aussi délaissé et abandonné dont il avait fait le centre de son livre : cet homme-dieu dont l’agonie – amis qui vous abandonnent et croyance qui s’éclipse – durerait jusqu’à la fin des temps, puisque c’était tôt ou tard celle de tout être humain lucide. Mais de qui je n’attendais moi aucune rédemption.

Paradoxale maison que celle de Pascal. Inquiétante et vivifiante. C’était un de ces hommes, écrit Chestov, qui n’attend rien du monde, qui n’a besoin de rien, qui ne craint rien, à qui nulle autorité n’en impose, qui pense sans compter avec quoi que ce soit et sans se conformer à rien . Pourtant en ce lieu aride qu’il met à nu, je me sens bien et de passage – comme dans le cloître de Port-Royal autrefois. C’est le lieu d’un homme malade qui souffre, qui cherche, qui ne tolère que ceux qui cherchent en gémissant – comme Nietzche, rappelle Chestov –, qui n’a plus besoin du consentement de ceux qui pensent raisonnablement. Mais c’est cette ténacité de sa recherche, son inconfort, que je trouvais apaisante. Au moins ne nous amadoue-t-on pas à bon compte, ni nous manipule dans cette pensée. On s’y tient à l’affût et aiguisé par une langue sans malice, droite et minérale. Même si en lisant Pascal ou ses biographes (on se souvient peut-être du téléfilm de Rossellini – musique pesante, décors baroques, mort rôdant et ascèse morbide), le sentiment nous saisit qu’on accompagne le voyage intérieur d’un homme vers un espace hostile, inutile à la plupart. Presque toutes les vérités qu’avait découvertes Pascal (…) sont nuisibles, dangereuses et destructrices . Or l’homme a besoin de quelque de « positif », qui résout et qui apaise.

Là où Pascal nous conduit, n’est-ce pas un lieu qui fait fuir, celui de la mélancolie sans recours, hors de la raison et étranger à la foi ? N’est-ce pas ce lieu du silence éternel et des espaces infinis – du ciel et de l’âme, le lieu de la misère où le pari même de Dieu n’atténue rien de notre inquiétude ? N’est-ce pas accepter de s’ouvrir à cette zone où a disparu ce qui pourtant en nous ne cesse pas de mourir : le presque abîme de ce qui mort ne meurt jamais qu’avec soi ? Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde : il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, écrit-il dans Le Mystère de Jésus. Faut-il donc, ainsi qu’il le suggère, aller vers ce qui meurt en nous pour toujours ? Ne jamais dormir, ne jamais être certain, ne jamais savoir, ne jamais accepter d’être consolé à bon compte, mais seulement partager notre vertige avec qui le vit. N’est-ce pas propre à ces mutilés, par quelque deuil ancien ou la perte de quelque illusion protectrice, d’éprouver ces émotions étranges, ces déséquilibres inattendus ? Mais alors, comment vivre ? Sinon en continuant d’écouter ces voix d’une agonie qui n’en finit pas, et demeurer ainsi dans une veille qui scrute le moment de l’accomplissement inachevé qu’est notre vie – et à quoi moi je ne pouvais opposer que l’écriture pour les entendre et affermir, pour me tenir au bord d’où j’étais retenu de plonger.

C’est ce avec quoi il faut vivre : trouver appui sur ce qui se dérobe, s’accoutumer à ce qui est incertain. Pas d’assurance et presque un vertige. Pas de chute, mais une suspension dans ce qui serait un champ magnétique. Impossible de bord. Impossible de vide. Et pourtant n’était-ce pas ainsi manière, comme le fait Pascal, de rétablir un ordre en renversant l’usage mondain et la pensée qui fuit les paradoxes ? en lui substituant celui de l’incertain ? de la branloire pérenne de Montaigne, son mentor et adversaire ? Le vertige n’est-il pas une maladie de l’esprit qui se défait de ses voiles, le symptôme d’une vérité qui advient ? Sans doute est-ce ma quête même, jamais achevée, qui permettait que je ne tombe pas continûment, que je puisse trouver ce socle sans socle dans ce qui se bouleverse de mes croyances. Mais ce n’était pas un hamac ; et en ce lieu impossible de dormir. Cet état intérieur n’était pas sans faire penser à cette negative capability de Keats, à ce qui permet de tolérer les incertitudes, les mystères, les doutes sans chercher tout de suite à se rassurer par les faits ou par la raison.

Dès lors, avait-on une autre perspective que celle de rester un intrus, comme un coucou au milieu des morts qu’il a balancés dans le vide pour recevoir sans partage la béquée de la vie. Et tous nous qui vivions, n’étions-nous pas des coucous dans cet infini en continuant de vivre ? Et ne fallait-il pas, dans cette conscience que nous en avons, l’ignorer tout à fait pour recevoir encore cette béquée ?

C’est là peut-être, au bord de ce trou, que s’ouvrait le chemin au-delà du croire et du non croire, vers ce savoir ignorant qu’offre l’expérience de l’abîme. N’y aurait-il pas que nos gouffres qui soient sûrs ? et source de cette docte ignorance ? Cette incertitude certaine de Dieu et un pari peut-être : sinon qu’il soit raisonnable de parier sur Dieu, mais qu’à l’instant de mourir on fasse se dessiner derrière nos paupières closes un visage aimant.

Mais que le pari tienne sur Dieu ou l’abîme serein, lire Pascal ranimait en moi cette intransigeance qui dénudait et mettait face au vrai – à ce sentiment d’être en équilibre sur le fondement mouvant de soi qui, malgré la terreur, oblige à se tenir droit et fait étrangement bander. N’a-t-on pas écrit, je l’invente peut-être, qu’on bande, comme Don Juan, parce que Dieu n’existe pas ? Mais ne banderait-on pas pour que Dieu existe ? Dieu, notre enfant ? »

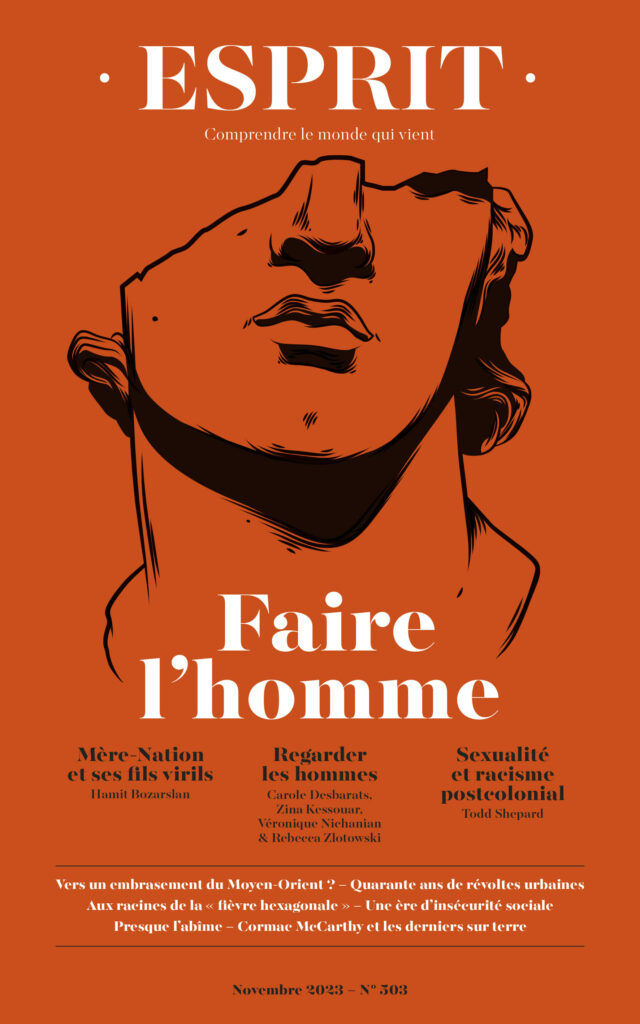

Revue Esprit, 2023

En lisant La Nuit de Gethsémani, essai sur la philosophie de Pascal de Léon Chestov. (ill. Allégorie de la Foi, Vermeer)

2023